Coupoles Robert HALLEUX : « La cryptographie à l’âge classique entre « secrètes sciences » et mathématique »

Dans son autobiographie intitulée Fils du peuple (1937), Maurice Thorez décrit sa région natale dans une phrase ampoulée qui n’est pas de sa manière.

Mais si on y prend l’initiale de chaque mot, on lit « Fréville a écrit ce livre ». Jean Fréville, brillant journaliste de l’Humanité et « nègre » malicieux a commis un texte chiffré.

Mais qu’est-ce que « chiffrer » ? Chiffrer un document nous dit le général Givierge, dans son manuel classique, c’est « transformer un texte clair, c’est-à-dire écrit de manière que tout lecteur qui en connaît la langue soit capable d’en comprendre le sens, en un texte chiffré dont le sens n’est compréhensible qu’à ceux qui peuvent le déchiffrer, qui en connaissent la clef ou le code ». Quant au tiers indiscret, il doit casser le code ou décrypter.

Notre monde numérique a fait éclore une abondante littérature sur l’histoire du chiffrement, centrée sur la période contemporaine. Elle méconnaît souvent la cryptographie des XVIe et XVIIe siècles et le clair-obscur de ses origines. Car les politiques et les militaires ne furent pas les seuls à cultiver le chiffre et le secret. Les praticiens des « secrètes sciences », alchimie, magie et kabbale, détenteurs d’un savoir qu’ils tenaient pour redoutable, entendaient le réserver aux seuls initiés. Blaise de Vigenère, diplomate, alchimiste et kabbaliste écrit dans son Traicté des chiffres ou secrètes manières d’escrire de 1586 : « Les occultes et secrètes sciences ensevelies pour le présent, attendu qu’elles tiennent le même lieu envers les vulgaires et triviales que sont les chiffres à l’endroit de la commune écriture, les chiffres, veux-je dire, non ceux qu’on pratique ès cours des princes destinés pour les secrétariats et dépêches, mais d’autres buts bien plus spirituels et ingénieux, lesquels (…) méritent d’être non asservis à de tels usages, mais employés aux profondes méditations de la kabbale, magie et alchimie ». Cryptographie politique et cryptographie ésotérique ont ainsi cheminé côte à côte et se sont fertilisées réciproquement.

Les deux méthodes

En cryptographie, on distingue classiquement deux méthodes, la méthode de substitution et la méthode de transposition. La méthode de substitution consiste à remplacer des éléments du texte clair, des lettres, des syllabes, des mots, des membres des phrases même par une représentation différente de l’élément clair, mais l’ordre de la représentation est conforme à l’ordre du texte clair. Le morse, le braille, la langue des signes des sourds-muets, la gestuelle des moines tenus au silence en sont des exemples faciles.

Dans la méthode de transposition, tous les éléments du clair gardent leur représentation, mais l’ordre en est perturbé, par exemple, écrit à l’envers. Ainsi l’écriture inversée de Léonard de Vinci est peut-être une cryptographie rapide destinée à déjouer l’indiscrétion d’ingénieurs concurrents sur les chantiers. Aujourd’hui, le verlan et la contrepèterie sont les héritiers dégénérés de la cryptographie de transposition.

Les deux méthodes peuvent se superposer de manière qu’à la fois on change les éléments clairs en les remplaçant par des représentations et on en trouble la succession. Que l’on nous pardonne un exemple anachronique : dans le Voyage au centre de la terre de Jules Verne, le pseudo alchimiste islandais Arne Saknussem a écrit son itinéraire en latin, l’a transcrit en runes, écrit sa phrase à l’envers et en a brouillé l’ordre par le carré dit de Polybe c’est-à-dire l’a disposé en colonnes verticales formant un carré illisible horizontalement.

La méthode de la substitution

Les alchimistes ont usé largement de la substitution pour n’être compris que par les initiés, comme l’affirme Clovis Hesteau de Nuysement : « Je parle aux entendus ». Ils ont écrit dans un langage convenu, avec des mots appartenant à une langue mais qui représentent d’autres mots de cette langue ; ce sont des Decknamen ou mots de couverture. Ils nécessitent un lexique, comme celui des manuscrits alchimiques grecs :

« La semence d’Aphrodite est la fleur de cuivre ; l’albâtre est la chaux de coquille d’œuf ou la fleur de sel et le sel ammoniac et le sel commun ; la chaux d’Hermès est la coquille d’œuf traitée au vinaigre et sublimée ; l’écume des choses est le mercure ; le ruisseau d’argent est la vapeur du soufre et du mercure ».

En fait les lexiques alchimiques ne sont pas des tables de déchiffrement mais des équivalences établies longtemps après les textes par des glossateurs aventureux, d’autant que chaque alchimiste a ses propres Decknamen.

Les alchimistes ont aussi usé de signes conventionnels aussi sténographiques que cryptographiques, qui se sont frayé un chemin jusqu’aux pharmacopées du XVIIe siècle ; on trouve même les signes d’Oswald Croll dans le lexique du grec byzantin de du Cange.

Mais il existe aussi des textes entièrement chiffrés dans des alphabets secrets, comme le manuscrit BnF Nal 635 du XVe siècle qui contient un traité de mnémotechnie et d’alchimie intitulé Secretum de Thesauro experimentorum imagynationis hominum entièrement chiffré dans un alphabet composé de combinaisons du cercle et de la droite. On y a reconnu l’œuvre de l’ingénieur Giovanni Fontana (1395-après 1454) qui écrivit un traité des machines de guerre Bellicorum instrumentorum liber, codé dans le même système.

La méthode de substitution la plus répandue, tant dans les arts occultes que dans l’administration, est la substitution mono-alphabétique On remplace une lettre par une autre de l’alphabet, soit par décalage (la première par la deuxième ou la quatrième etc…) comme dans les chiffres de César et d’Auguste, soit par inversion complète, comme dans la première recette d’alcool chez l’alchimiste Roger Bacon, soit par un alphabet désordonné connu de l’interlocuteur.

Quant à la substitution alpha-numérique que Vigenère appelle « par équivalence de nombre », elle tire son origine d’une branche de la Kabbale, la gématrie (du grec geometria) qui donne une valeur numérique aux lettres de l’alphabet grec ou hébreu. L’exemple le plus fameux est l’Apocalypse de Saint Jean, XIII, 18 : « Que l’intelligent calcule le chiffre de la Bête, car c’est un chiffre d’homme et ce chiffre est 666 ». On sait qu’au fil du temps on y a reconnu successivement les principaux persécuteurs de la foi.

En réalité, ces codes de substitution mono-alphabétiques (un signe pour une lettre) sont assez faciles à casser par la méthode des fréquences. Déjà, les linguistes et les mathématiciens arabes avaient calculé que dans une langue donnée toutes les lettres n’ont pas la même fréquence. En supposant qu’un texte chiffré est écrit en latin, on comptait la fréquence de chaque caractère dans un texte latin quelconque de même longueur et on la comparait avec la fréquence des signes dans le texte chiffré. Cette méthode était bien connue des décrypteurs italiens de la fin du Moyen Âge.

Mais le code incassable est l’usage de plusieurs alphabets successifs, c’est-à-dire la substitution poly-alphabétique. Jean Trithème, abbé de Spanheim puis de Wurzburg, qui fut le maître du magicien Agrippa, du kabbaliste jean Reuchlin et peut-être de Paracelse, les dispose en carrés dans sa Polygraphia de 1518 . À sa suite, Blaise de Vigenère part de dix substitutions qu’il appelle alphabets, rassemblées en un tableau où les alphabets sont désignés chacun par des lettres majuscules. Les substituts se lisent directement à chaque ligne ; une phrase clef indique l’ordre dans lequel les différents alphabets doivent être utilisés.

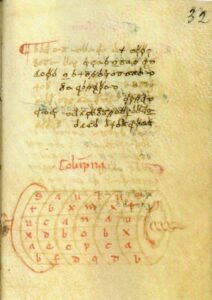

Cette méthode peut être mécanisée : Giovanni Fontana décrit une machine à chiffrer nommée Speculum constituée de cadrans circulaires concentriques qui pivotent . Chaque cadran porte un alphabet ; on peut bloquer les cadrans sur une position définissant la clef. Fontana décrit une autre machine qui consiste dans une série de rotors portant un alphabet et enfilés sur une tige. C’est l’ancêtre de l’Enigma. On peut alors bloquer un mot ou une phrase qui sert de clef pour chiffrer par alphabets successifs. Parallèlement, la boite à chiffrer et à déchiffrer de Henri II, conservée au Musée d’Écouen, et dont le fonctionnement a été élucidé par Hervé Lehning, est une machine à substitution poly-alphabétique. Elle a la forme d’un livre avec 24 petits cadrans alphabétiques et numériques et deux grands cadrans qui servent à définir la clef.

Les carrés de Trithème et de Vigenère n’ont guère été utilisés par les militaires et les diplomates. Ils ont servi à des spéculations dérivées des kabbalistes chrétiens de la Renaissance. Vigenère écrit : « Toutes lesquelles choses ne sont que chiffres où l’on ne saurait rien lire sans l’alphabet, c’est-à-dire, rien comprendre par la raison naturelle sans la simple foi illuminée du Saint Esprit ». Et plus loin : « À plus forte raison, il semble aussi que les lettres de l’Écriture doivent être principalement employées pour honorer et servir Dieu par la sainte méditation de sa loi, et nous représenter à l’entendement ses merveilles, ou comme parlent les kabbalistes, pour attirer les créatures à la connaissance de leur Créateur ; car selon qu’il a été dit, il répute les caractères hébraïques non tant seulement pour les premiers de tous les autres, mais même pour les ouvrages de la Bereshit ou Création ».

La méthode de transposition

La méthode de transposition garde les éléments du texte clair, mais en brouille l’ordre. Elle est liée à la nature même de l’alphabet. Dans le De Natura deorum de Cicéron, un des interlocuteurs affirme « quiconque croit possible que le monde résulte du concours fortuit des atomes, pourquoi ne croirait-il pas que si on jetait à terre quantité de caractères d’or, de quelque matière que ce soit, qui représentassent les 21 lettres, ils pourraient tomber arrangés dans un tel ordre qu’ils formeraient lisiblement les Annales d’Ennius ? Je doute que le hasard rencontrerait assez juste pour former un seul vers ».

L’écriture introduit une combinatoire dont la forme la plus simple est l’anagramme. En 1643, le grammairien Erycius Puteanus publie une De Anagrammatismo Diatriba où il calcule les combinaisons possibles de deux, trois, quatre lettres jusqu’à douze, qui donnent 472.001.600 permutations possibles. Mais cette Diatriba sert de préface à un opuscule du cistercien Jean Caramuel de Lobkowitz, Brevissimum totius Cabalæ Specimen : car c’est bien de kabbale qu’il s’agit.

En fait, c’est le même mot grec Stoicheion et le même mot latin Elementum qui désignent à la fois les lettres de l’alphabet et les éléments constitutifs du monde. Ils établissent une homologie entre la constitution du monde et les arrangements, combinaisons et permutations de lettres. Vigenère citant Rabbi Moïse de Gérone écrit : « Dieu donna à Moïse la Loi écrite en lettres confuses et embarrassées si qu’on n’y pouvait lire de tout côté, à droite, à gauche, à l’endroit, à l’envers, de haut en bas, de bas en haut comme il a été dit, et chacun se forme de là divers sens qui est la vraie stéganographie qu’a voulu imiter Trithème ». Vigenère évoque ici la technique classique de relèvement d’un texte écrit horizontalement, par colonnes verticales prises soit dans l’ordre où elles se trouvent dans le texte, soit dans un ordre défini par la clef écrite à l’avance.

Toute l’œuvre de Vigenère est une quête du sens caché des mots et des images comme dans ses commentaires aux psaumes et ses Images ou Tableaux de platte peinture de Philostrate où il interprète les tableaux mythologiques comme des représentations du Grand Œuvre.

D’autre part, la transposition est l’outil de fabrication des « nomina barbara » et des incantations de la magie cérémonielle, car les démons et les anges veulent être appelés dans leur nom et dans leur langage. Dans un ouvrage aujourd’hui bien oublié, Das Alphabet in Mystik und Magie (1925), Franz Dornseiff avait montré le rôle des combinaisons alphabétiques dans les papyrus magiques et dans la théurgie ancienne. Vigenère ne dit pas autre chose et, « de fait, les bons démons ont souventes fois révélé aux hommes des caractères, des figures, des paroles étranges où l’on n’entendait rien du tout quant au commun usage de parler ; mais par une tacite et profonde admiration, ils élèvent les âmes là-haut comme ravies en extase et les tirent à une ferme confiance de laquelle s’ensuit la clef et production de ces opérations merveilleuses ».

C’est, en apparence, le sens de l’ouvrage le plus mystérieux de Trithème, la Steganographia, suspecte de magie qui circula un siècle en manuscrits avant d’être imprimée en 1606. La stéganographie (de steganos, caché) est l’art de dissimuler un message entier sous un autre message. En apparence c’est une méthode de transmission de pensée par l’intermédiaire d’anges coadjuteurs qui portent des noms hébreux Parmesiel, Padiel, Camuel, Asseliel, Barmiel qui occupent chacun une partie du ciel et possèdent leur propre potestas. On leur adresse une « conjuration » du type aporay mesarpon omeues, pleladyn etc… Le récepteur se tourne vers la même partie du ciel et prononce lui aussi une conjuration. Trithème avait terminé son ouvrage par une clavis. En 1624, Gustavus Selenus, c’est-à-dire le duc Auguste II de Luneburg-Brunschwig en publia une Enodatio et en 1625, Caramuel une Dilucida Declaratio. Tous deux s’efforcent d’affranchir Trithème du reproche de magie et montrent que la stéganographie est un système de chiffrement global par transposition que notre confrère Jean-Robert Armogathe a brillamment reconstitué. Les noms des anges désignent autant d’algorithmes qui sont développés dans les conjurations et la potestas est ce qui est signifié. En fait, la Steganographia s’éclaire à la fois par la cryptographie et par la mystique cosmologique juive. Le chiffrement devient un rituel.

La mathématisation de la cryptographie

Mais à mesure que le siècle avançait, la statistique, l’analyse combinatoire, le calcul des probabilités venait renouveler l’empirisme des chiffreurs professionnels tandis que les « secrètes sciences » passaient dans les limbes de la marginalité.

À la différence de leurs prédécesseurs, ces calculateurs discrets n’ont pas mis leurs procédés par écrit. Ainsi l’illustre François Viète (1540-1603), fondateur de la cryptanalyse, c’est-à-dire de l’analyse mathématique des chiffres, se targuait d’une règle « infaillible » que l’on considérait comme perdue. Récemment Peter Pesic en a retrouvé deux manuscrits. Le premier, « mémoire au duc de Sully » de 1603, est conservé par une copie de Frédéric Ritter à la Bibliothèque de l’Institut (ms 2009). L’autre, intitulé « Règles de Viète pour le déchiffrement des écritures secrètes » provient de Peiresc et se trouve dans le fonds Dupuy de la Bibliothèque nationale (BnF, ms. Dupuy, 661). Peter Pesic a montré que Viète étend l’analyse des fréquences à tous les groupes de deux ou trois lettres et, inversement, introduit des dyades ou des triades de symboles.

De même, on ne sait à peu près rien d’Antoine Rossignol des Roches (1600-1689) qui a laissé son nom à l’outil favori des cambrioleurs, puisqu’il se passait de clefs. Il commença sa carrière en décryptant les messages huguenots au siège de Réalmont (1626) et de La Rochelle (1628), avant d’élaborer avec son fils Bonaventure, le « cabinet noir » et le « grand chiffre » de Louis XIV qui ne fut décrypté que par Étienne Bazerie au XIXe siècle. C’était un chiffre par substitution où les groupes de deux ou trois lettres étaient remplacés par plusieurs équivalents numériques désordonnés et où les mots importants avaient chacun un équivalent numérique propre qui changeait à chaque mention et qui se trouvait traduit dans un « nomenclateur ».

Sous une forme simplifiée, la substitution numérique et le nomenclateur furent utilisés par toutes les chancelleries d’Europe, par exemple dans cette mystérieuse dépêche chiffrée du fonds Chifflet à Besançon où des conspirateurs lituaniens chargent leur émissaire de préparer une candidature de Gaston sur le trône de Pologne. La dépêche mal chiffrée qui utilise le nomenclateur seul, fut interceptée par les Espagnols, le code cassé et Gaston n’en eut jamais connaissance.

De cette brève histoire on peut tirer deux conclusions. La première est l’ambiguïté de la grande mutation du savoir que nous appelons la « révolution scientifique ». Elle ne fut pas seulement l’époque de Galilée et de Pascal, mais aussi celle des horoscopes de Kepler, des songes initiatiques de Descartes, de l’alchimie de Newton. Par ailleurs, en notre temps où tout se sait, sauf la vérité, il n’est pas inopportun de méditer l’exemple de ces hommes qui connaissaient la sacralité du langage et du secret. Tapis dans le cabinet noir ou penchés sur le Zohar, ils auraient pu dire avec le Maître de Santiago : « Tant de choses ne valent pas la peine d’être dites, et tant de gens ne valent pas que les autres choses leur soient dites. Cela fait beaucoup de silence » (1947).