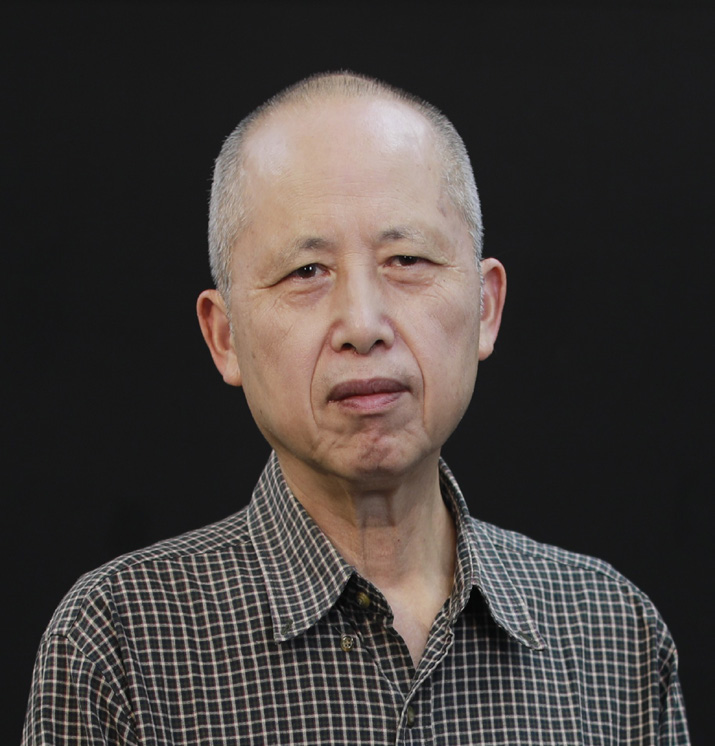

Prix et Fondations Lauréat du prix Vandermeersch 2025

Lors de sa réunion du vendredi 25 avril 2025, la commission du Prix d’études chinoises en l’honneur de Léon Vandermeersch, créé par l’Académie et la fondation Mingyuan, a décidé de décerner son prix annuel, d’un montant de 10 000 €, à M. Wang Bangwei pour couronner l’ensemble de ses travaux consacrés au bouddhisme, et notamment aux relations entre l’Inde et la Chine via les pèlerinages à l’époque des Tang, ainsi qu’aux relations transculturelles entre la Chine et l’Occident.

M. Wang Bangwei est spécialiste des relations sino-indiennes ainsi que des études interculturelles et bouddhistes, le professeur Wang Bangwei appartient à la génération de chinois qui est entrée à l’Université après la fin de la Révolution culturelle et la reprise de l’examen national d’entrée à l’Université. En 1977, il a été admis comme étudiant au sein du département d’histoire de l’Université du Sichuan. En 1979, il s’est inscrit à l’Université de Pékin, où il a étudié le sanskrit, l’histoire de l’Inde et l’histoire des échanges culturels sino-indiens, sous la direction du célèbre professeur Ji Xianlin. Il y a obtenu une maîtrise, puis un doctorat. En 1986, il a rejoint l’Académie chinoise des Sciences sociales de l’Université de Pékin, où il a occupé les fonctions de maître de conférences, puis de professeur associé et de professeur titulaire des chaires Ji Xianlin et Boya, dont il aujourd’hui émérite. Au cours de sa carrière, il a notamment été chercheur invité à l’Institut für indische Philologie und Kunstgeschicht de la Freie Universität am Berlin, chercheur invité au département de religion de l’Université de Princeton, professeur invité au département d’études religieuses de l’Université du Colorado et professeur invité à l’Institut asiatique de l’Université de Copenhague. Du fait de son parcours d’excellence, il a été professeur adjoint à l’Université normale de Pékin, nommé professeur honoraire à l’Université des langues étrangères de Pékin, professeur invité au Centre d’Études bouddhistes de l’Université de Hong Kong, chercheur associé à l’Institut Harvard-Yenching de l’Université Harvard, et membre du conseil d’administration de l’Université Nalanda en Inde.

Les domaines d’étude du professeur Wang Bangwei portent sur les textes et la littérature bouddhistes (en sanskrit et en chinois), l’histoire du bouddhisme (en Chine et en Inde), les relations culturelles sino-indiennes, les récits anciens chinois sur l’Asie centrale et méridionale, et l’histoire culturelle entre la Chine et l’Inde.

Le professeur Wang Bangwei s’est, tout d’abord, consacré à l’étude des textes des pèlerins bouddhistes de la dynastie Tang. Ses premiers travaux fondamentaux, lancés en 1982, aboutirent, en 1988, à la parution de son ouvrage intitulé sur The Collated and Annotated Biographies of the Prominent Monks who Sought the Dharma in the Western Regions during the Great Tang Dynasty. Ce livre, initialement rédigé par le moine Yijing au VIIe siècle, suscitait depuis longtemps l’intérêt des chercheurs européens, qu’ils connaissaient, notamment, grâce à la remarquable traduction annotée édité en 1894 par Édouard Chavannes, élu membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, en 1903. La contribution de Wang Bangwei a consisté à en fournir une version minutieusement révisée, fondée sur un corpus complet de manuscrits anciens et d’éditions imprimées sur bois. Cette édition, qui lui a apporté une large reconnaissance internationale, lui a permis de proposer une analyse remarquable des anciennes routes commerciales, de la géographie de la mer de Chine méridionale et de l’état du bouddhisme en Chine et en Inde à cette époque.

Par la suite, le professeur Wang Bangwei a fait partie d’une équipe de neuf chercheurs, dirigée par le professeur Ji Xianlin, qui s’est lancée dans une vaste entreprise de réédition, avec une annotation complète, d’un autre texte fondamental, le Rapport du voyage en Occident à l’époque des Grands Tang, dû grand moine pèlerin Xuanzang. Ce chef-d’oeuvre, essentiel pour l’étude de l’histoire, des langues, de la géographie et des religions de l’Asie centrale et du Sud de cette période, avait d’abord été traduit, en 1851, par le grand savant français Stanislas Julien élu, en 1833, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, puis, à plusieurs reprises, par des savants britanniques et japonais. Le travail complet de l’équipe chinoise auquel a collaboré Wang Bangwei a abouti à la publication d’un livre intitulé The Collated and Annotated Accounts of the Western Regions during the Great Tang Dynasty, qui est paru en 1985, et qui a été largement salué dans le monde universitaire, ce qui lui a valu de recevoir plusieurs prix.

En 1987, le professeur Wang Bangwei a achevé un autre ouvrage important, publié en 1995, intitulé A Collated and Annotated Record of the Inner Law Sent Home from the Southern Sea, soit la compilation, avec une annotation détaillée, de La loi intérieure envoyée depuis la mer du Sud. Également rédigé par Yijing, ce texte est une source essentielle pour comprendre le bouddhisme de la dynastie Tang en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. À partir de manuscrits anciens, dont un provenant de Dunhuang, Wang Bangwei a réalisé une édition d’une précision sans précédent. Son livre comprend une introduction de 187 p. dans laquelle il fournit une analyse approfondie des relations entre les différentes écoles bouddhistes, de l’état du bouddhisme dans les deux régions et des contributions profondes de Yijing aux échanges culturels.

A côté de ces éditions fondamentales, le professeur Wang Bangwei a publié plus de vingt ouvrages variés livres, parmi lesquels ont citera :

– Selected Buddhist Stories (1985) ;

– A Study on Yijing’s Life and Works (1996) ;

– Sino-Indian Culture Studies (2014) ;

– Cross-Cultural Imagination: Texts, Myths, and History (2017) ;

– Exchange and Mutual Learning: Essays on Buddhism and Sino-Indian Cultural Relations (2018) ;

– A History of Sino-Indian Cultural Exchange (2021) ;

– A Remarkable Man, Place, and Book: Xuanzang and His Accounts on the Western Regions (2021) ;

– Six Lectures on Buddhist History (2022).

Depuis 1983, le professeur Wang Bangwei a publié plus de 200 articles dans des revues scientifiques chinoises et de pays tels que l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, l’Estonie, l’Inde, le Népal, le Japon et les États-Unis. Ces articles couvrent divers aspects des échanges interculturels et de l’histoire bouddhiste, offrant souvent des perspectives nouvelles. Voici, à titre d’illustration, quelques-uns de ses articles parmi les plus notables :

– « Buddhist Nikāyas through Ancient Chinese Eyes » (1994, Germany) ;

– « The Indian Origin of the Chinese Buddhist Chan School’s Patriarch Tradition » (1996, France) ;

– « Wang Xuance’s Missions to India in the Light of New Evidence » (2009, India) ;

– « The Buddhist Connection between China and Ancient Cambodia: Śramaṇa Mandra’s Visit to Jiankang » (2010, the Netherlands).

On soulignera ici que le professeur Wang Bangwei a participé activement à des initiatives culturelles et éducatives internationales. En reconnaissance de l’étendue de ses recherches, le gouvernement indien l’a invité en 2007 à rejoindre l’International Nalanda Mentor Group, afin d’aider à la création de la nouvelle Université de Nalanda. Après sa fondation, il a continué à siéger au conseil d’administration de l’Université.