Coupoles Séance de rentrée solennelle sous la Coupole sur le thème « Le détournement »

Séance de rentrée solennelle sous la Coupole

le vendredi 28 novembre 2025, à 15h précises.

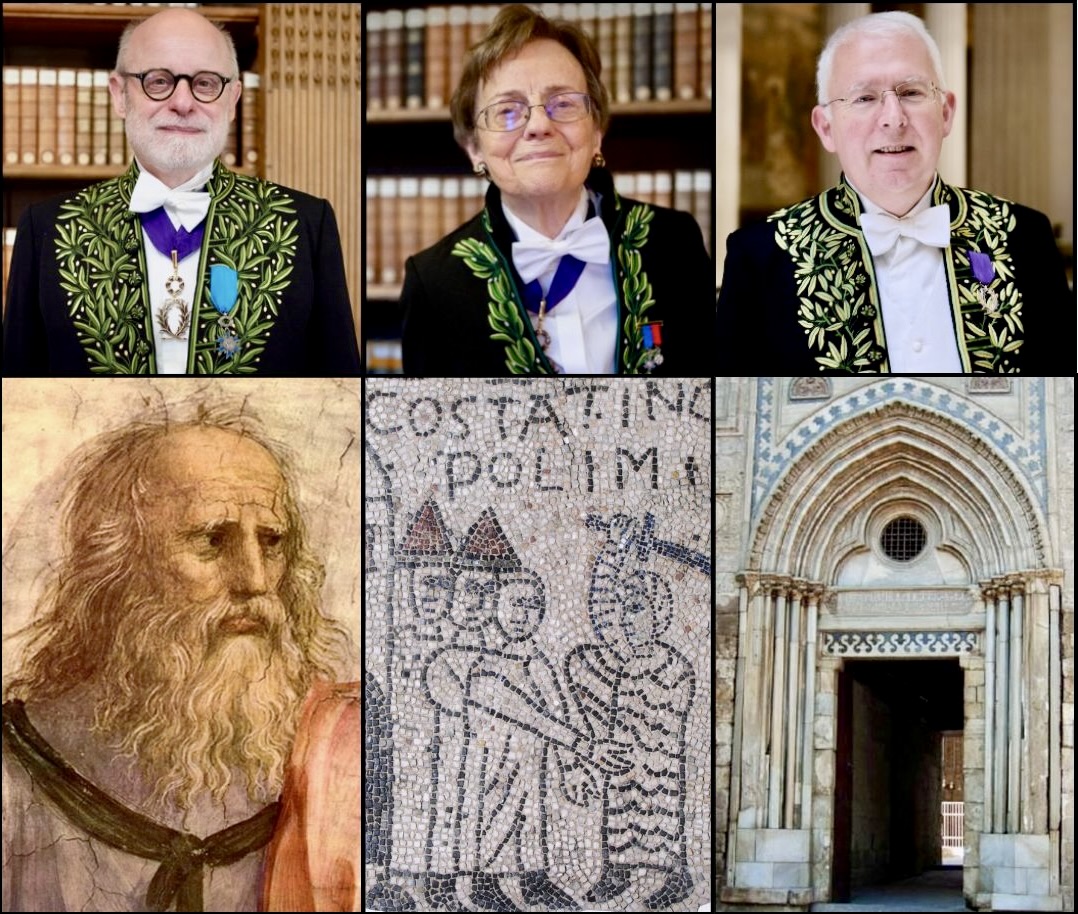

◊ La vie et les travaux de l’Académie en 2025, par M. Franciscus VERELLEN, Président de l’Académie ;

◊ Lecture du Palmarès de l’année 2025 et proclamation des nouveaux archivistes paléographes, par M. François DÉROCHE, Vice-Président de l’Académie ;

◊ Allocution d’accueil de M. Nicolas GRIMAL, Secrétaire perpétuel de l’Académie.

◊ Discours de M. Philippe HOFFMANN, membre de l’Académie : « Divus Plato. Métamorphoses d’une figure d’autorité à la fin de l’Antiquité » ;

◊ Discours de Mme Cécile MORRISSON, membre de l ’Académie : « De la déviation scandaleuse de 1204 aux détournements de l’idée de croisade » ;

◊ Discours de M. Jean-Michel MOUTON, membre de l’Académie : « Détourner pour mieux régner : stratégies de reconquête des princes musulmans au temps des croisades ».

◊ Discours de M. Philippe HOFFMANN, membre de l’Académie : « Divus Plato. Métamorphoses d’une figure d’autorité à la fin de l’Antiquité »

Résumé

L’histoire de la pensée et des philosophies antiques est le fruit de dynamiques qui entremêlent des détournements de sens négatifs – c’est la fécondité des contresens infligés aux textes transmis et commentés –, et des déploiements imprévus. L’exposé traitera, non pas de l’histoire longue du platonisme sur dix siècles, mais de la figure nouvelle de Platon telle qu’elle se donne à voir à la fin de l’Antiquité, dans les écoles néoplatoniciennes, à Athènes principalement, et dans un véritable climat religieux. Autorité majeure pour la philosophie et la théologie considérées alors comme des sciences où se rencontrent Raison et Révélation, Platon est devenu un personnage divin, dont le prestige dogmatique est lié, dans un idéal d’harmonie totale des philosophies, aux personnages d’Orphée, Pythagore, ou encore Aristote. L’épithète élogieuse de « divin » (θεῖος) se fonde sur une théorie très précise de son ascendance et de son âme. Son autorité est confrontée à celle des « Oracles Chaldaïques », révélations offertes par les dieux eux-mêmes aux théurges, et une curieuse anecdote rapportée par le byzantin Michel Psellos a pu laisser croire que son âme, interrogée selon une procédure médiumnique, a joué un rôle dans la révélation des Oracles.

La communication sera illustrée de portraits de Platon, d’images évoquant les conditions concrètes et les lieux de l’enseignement de la philosophie à la fin de l’Antiquité (les auditoriums d’Alexandrie, les maisons de philosophes à Athènes), de quelques citations de textes, et de reproductions de manuscrits montrant que les philosophes de l’Antiquité tardive se paraient du titre de « successeurs » (διάδοχοι) de Platon, ou montrant l’intérêt porté par les néoplatoniciens aux Oracles Chaldaïques.

◊ Discours de Mme Cécile MORRISSON, membre de l ’Académie : « De la déviation scandaleuse de 1204 aux détournements de l’idée de croisade »

Résumé

Détournement est un thème à connotation négative sauf s’il se limite à des jeux de mots sans conséquence qui feront sourire. Pour l’historien médiéviste, et particulièrement le byzantiniste, il évoque une date aussi traumatique, et même plus grave que celle du 29 mai 1453. Au-delà du tableau de Delacroix souvent seul souvenir dans la mémoire française de la IVe croisade, on rappellera l’enchaînement complexe qui conduisit une armée trop peu nombreuse et redevable aux Vénitiens du financement de son transport vers la Terre Sainte à s’emparer d’abord de la ville chrétienne de Zara (Zadar) puis de Constantinople le 12 avril 1204. Le déroutement vers ce qui devait être une étape avait été condamné par le pape Innocent III qui dénonça aussi les violences et le pillage de la reine des Villes par les croisés, qui « usèrent les glaives qu’ils auraient dû destiner aux païens pour verser du sang chrétien ».

Mais cette déviation n’est que le premier de bien d’autres détournements qui se déploient contre les hérétiques ou les ennemis de la papauté au cours des siècles suivants, et suscitent une critique de plus en plus affirmée tandis qu’un pessimisme désespéré s’exprime devant les échecs successifs des dernières expéditions en Terre Sainte ou en Égypte et le mystère de la VIIIe et dernière croisade dirigée par Louis IX contre Tunis.

Après la chute d’Acre (1291), la croisade originelle suscite encore des projets théoriques mais s’incarne essentiellement dans la lutte contre les Turcs en Europe orientale, les Musulmans d’Espagne ou les Barbaresques.

Dès le XVIe siècle elle est devenue un sujet historiographique, objet d’études contradictoires, d’interprétations qui sont autant de détournements avant que le langage commun se l’approprie et l’applique à toutes sortes de combats désignant une « campagne menée en vue de soulever l’opinion publique pour la défense d’une cause » (Dictionnaire de l’Académie) ou plus largement outre-manche : « a long and determined attempt to achieve, change, or stop something because of your strong beliefs » (Cambridge Dictionary). Les buts sont variés, la religion a disparu mais la conviction demeure.

◊ Discours de M. Jean-Michel MOUTON, membre de l’Académie : « Détourner pour mieux régner : stratégies de reconquête des princes musulmans au temps des croisades »

Résumé

La lutte des princes musulmans contre les Francs fut un combat de près de deux siècles (XIIe-XIIIe s.) qui commença par des défaites cuisantes correspondant à la formation des États latins et qui se poursuivit par une lente reconquête des territoires perdus. Le contrôle des hommes et des lieux par les princes musulmans se fit par la force, mais aussi par la construction d’un discours de réappropriation des espaces reconquis et de contrôle des hommes qui s’y trouvaient. La stratégie suivie par les nouveaux conquérant utilisa souvent le détournement des textes, des édifices et des objets permettant la réécriture de l’histoire, la réaffectation de monuments comme les églises en mosquées ou la réutilisation d’objets symboliques en les dotant de valeurs nouvelles. Ce sont ces stratégies et les techniques mises en œuvre pour réislamiser l’espace et les hommes qui feront l’objet de cette présentation.