Histoire 1663-1793

L’ancienne Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Fondée par Colbert le 3 février 1663, l’Académie royale des Inscriptions et Médailles – qui prendra son nom définitif d’Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres par décision royale du 4 janvier 1716 – n’était à l’origine qu’un groupe de travail au caractère informel, assujetti exclusivement au service du Prince. Souvent désignée comme la « petite Académie », car ses quatre membres siégeaient aussi à l’Académie française, il s’agissait d’une sorte de commission de spécialistes rassemblant les « savants les plus versés dans la connaissance de l’histoire et de l’antiquité », si l’on en croit l’abbé d’Olivet, auteur en son temps d’une Histoire de l’Académie françoise. Chargée de concevoir les devises en latin destinées à orner les monuments et les médailles commémorant les hauts faits du monarque, l’Académie royale des Inscriptions et Médailles devait également concourir au prestige de la monarchie française ; pour s’acquitter de cette tâche éminemment politique, elle mit l’érudition classique au service de la glorification symbolique du prince, proposant ici des modèles pour l’iconographie décorative des palais, là des thèmes mythologiques pour les ballets et festivités de la Cour – toutes manifestations auxquelles Louis XIV, nouvel Alexandre, se montra très attentif lors de la première partie de son règne. Rapidement pourtant – et la modification de l’atmosphère à la Cour à compter du mariage secret avec Mme de Maintenon dut jouer son rôle –, la Compagnie devait se tourner vers de tout autres travaux ; ainsi dès 1683, alors que Louvois prenait la succession de Colbert à la surintendance des Bâtiments, les « critères de recrutement » des membres commencèrent-il à évoluer insensiblement : outre les historiographes du roi Racine et Boileau, furent appelés à siéger le garde du cabinet royal des Antiques Pierre Rainssant, le latiniste et helléniste de talent André Dacier, le grand connaisseur d’art André Félibien. Le mouvement qui allait, au XVIIIème siècle, métamorphoser la Compagnie en un véritable « temple de Clio » était amorcé ; et par l’entremise de ses membres les plus éminents allaient être posés les fondements rationnels d’un certain nombre de sciences nouvelles (archéologie, numismatique, épigraphie ou encore philologie).

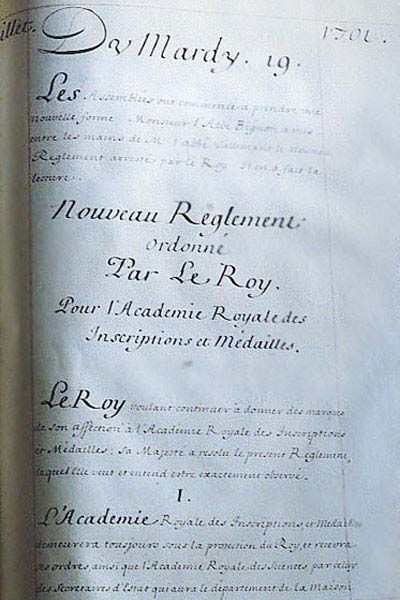

En 1691, Pontchartrain, alors secrétaire d’État à la Maison du roi, succéda à Louvois ; sous l’influence de son neveu l’abbé Bignon, prédicateur oratorien et bibliothécaire du roi, véritable éminence grise du monde académique et puissant organisateur, le ministre décida de promouvoir l’Académie royale des Inscriptions en lui accordant des statuts juridiques, qui seront élaborés sur le canevas du règlement de l’Académie des Sciences, de deux années antérieur. Par l’ordonnance du 16 juillet 1701, l’Académie royale des Inscriptions fut ainsi élevée au rang d’institution d’État, ce qui lui assurait la pérennité ; son existence devait être ultérieurement confirmée, de concert avec l’Académie des Sciences, par une lettre patente signée de la main de Louis XIV à Marly en février 1713, puis enregistrée au Parlement de Paris le 3 mai 1713.

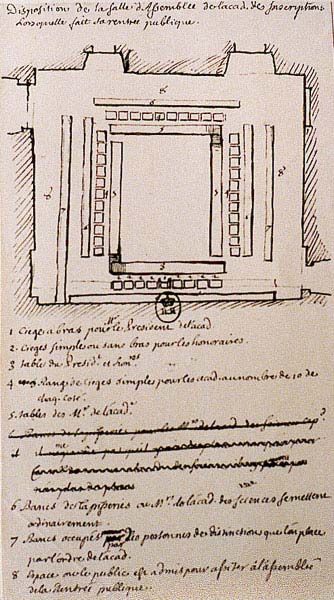

Sur les jetons de présence que la Compagnie frappait alors, se lisait au revers, ceignant une Muse tenant à la main une couronne de lauriers, la célèbre citation d’Horace, vetat mori , « elle empêche de mourir » : éminente mention de l’immortalité, qui est encore actuellement l’apanage de tous les membres de l’Institut de France. Pour permettre à l’Académie d’étendre le champ de ses études, le nombre de ses membres fut alors porté à 40, répartis en quatre catégories : 10 honoraires, 10 pensionnaires, 10 associés et 10 élèves – auxquels furent adjoints, en 1715, 6 associés étrangers. Le principe des communications était posé ainsi que celui d’une large information ; les réunions se déroulaient dans une salle du rez-de-chaussée du Louvre, au-delà du pavillon de l’Horloge.

En 1716, l’Académie prit le titre définitif d’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et décision fut prise de publier les textes ou les résumés des exposés présentés en ses séances ; c’est l’origine des célèbres Mémoires de l’Académie – dont le premier volume parut en 1717 –, trésors de savoirs où les essais d’histoire et d’archéologie se mêlent aux premières études de linguistique et aux prolégomènes de l’épigraphie ou de la numismatique ; bref tout ce qui était du ressort des « sciences humaines », et en particulier de l’orientalisme, connaissait alors ses premiers développements. A compter de 1786, la Compagnie devait entreprendre ce monument que demeure la collection des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roy, collection comprenant d’importantes études sur la production des auteurs grecs et latins, médiévaux et même orientaux.

Dès le XVIIIème siècle, l’histoire de la Compagnie se confond alors avec celle de l’érudition française, dont elle accueillit, en son sein les représentants les plus prestigieux – et sans doute n’est-il pas inutile de rappeler ici que c’est en particulier grâce aux sommes confortables allouées à ses pensionnaires, que l’Académie des Inscriptions permit à la recherche historique française de prendre son véritable essor.

A cette époque furent académiciens, pour ne citer que quelques noms : Dom Mabillon, l’auteur du fondamental De re diplomatica (1681), Nicolas Fréret, le « Varron des Modernes », Charles de Brosses, précurseur du comparatisme avec son Histoire des dieux fétiches, Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, le père de la géographie historique, le comte de Caylus et dom Bernard de Montfaucon pour l’archéologie, et pour les riches domaines de l’Orient, l’abbé Barthélemy, le déchiffreur des inscriptions phéniciennes et palmyréniennes, l’indianiste Anquetil-Duperron et l’illustre Sylvestre de Sacy. Riche d’une telle somme de grands esprits, l’Académie royale des Inscriptions tint lieu dès lors en Europe de référence quasi incontournable, unanimement saluée ; si, en 1712, Pierre le Grand la visita – tout comme en 1782 le grand-duc héréditaire de Russie et en 1784 le prince Henri de Prusse, elle ne jouit pas uniquement de la faveur des grands : les plus notables des érudits étrangers la considérèrent comme une sorte de prytanée de chercheurs infaillibles, à l’image de Leibnitz qui la consulta pour l’interprétation de certaines inscriptions grecques. Notons que les philosophes des Lumières tirèrent grand parti de la consultation des Mémoires de l’Académie et, au premier chef, Voltaire qui, rapporte-t-on, aurait reconnu privément l’étendue de sa dette envers la Compagnie. Le règlement du 22 décembre 1786 illustre parfaitement l’évolution poursuivie au cours du siècle sans laquelle on ne saurait comprendre le prestige considérable de l’Académie à la veille de la Révolution ; dorénavant la recherche historique était reconnue comme fin et non plus seulement comme moyen symbolique au service de la raison d’État, comme le contenu de l’article XXI dudit règlement l’exprime sans équivoque : « L’objet principal et direct de l’Académie étant l’histoire, elle s’attachera principalement 1) à l’étude des langues, particulièrement des langues orientales et des langues grecque et latine ; 2) à celle des monuments de tout espèce, médailles, inscriptions, etc., concernant l’histoire ancienne et l’histoire du Moyen Âge […] ; 5) à l’étude des sciences, arts et métiers des anciens, en les comparant avec ceux des modernes… »

- Dom Mabillon

- L’Abbé Barthélemy