Prix et Fondations Prix du duc de Loubat 2025

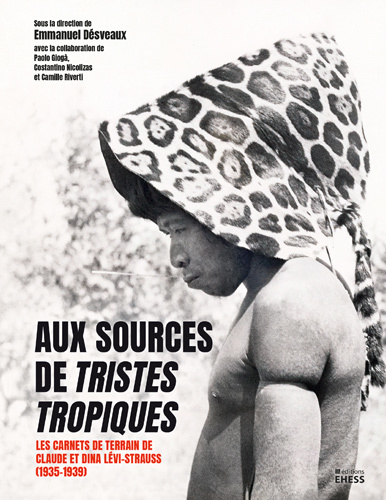

L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres recommande la lecture de l’ouvrage intitulé Aux sources de Tristes tropiques. Les carnets de terrain de Claude et Dina Lévi-Strauss (1935-1939), édité sous la direction de Emmanuel Désveaux, lauréat de son prix du duc de Loubat 2025.

Pour obtenir des informations supplémentaires concernant cet ouvrage, veuillez cliquer ici.

Hommage présenté par M. Dominique MICHELET, membre de l’Académie.

Il s’agit là d’un ouvrage remarquable, aussi fascinant à feuilleter et à regarder, avec sa formidable iconographie, que passionnant à lire. Il est le résultat d’un programme financé par l’agence nationale de la recherche (ANR) obtenu par l’EHESS, l’ITEM et la BNF et intitulé sobrement « Nambikwara », du nom du principal groupe amérindien étudié en 1938 par Claude et Dina Lévi-Strauss. Ce programme s’est déroulé de 2019 à 2023 et a mobilisé une belle équipe autour d’Emmanuel Désveaux, l’un des meilleurs connaisseurs de l’œuvre de Lévi-Strauss. Ont contribué à ce volume – outre ses coordinateurs – Anaïs Dupuy-Olivier et Jean-Sébastien Macke, Fernanda Azeredo de Moraes, Michel de Fornel, Victor Rosenthal, Domenico Paone, Stella V. Telles et Leo Wetzels. Précisons que Monique Lévi-Strauss elle-même avait encouragé Emmanuel Désveaux à publier les archives transmises par son mari à la BNF en 2007 et qui concernent ses années d’enquête au Brésil (1935-1939), sa « seule fortune », comme il l’écrira dans Tristes tropiques.

Ces archives comprennent, notamment, 4 000 pages de notes et de carnets, des milliers de fiches linguistiques et 570 photos. Après la digitalisation intégrale de ce corpus, le travail a comporté la transcription de chacune des pages et leur analyse systématique. Comme il est dit dans le chapitre introductif du livre, l’un des objectifs du programme devait être, au-delà du grand travail qu’avait déjà effectué Vincent Debaene lors de la préparation du volume des œuvres de Lévi-Strauss pour la collection « La Pléiade », « de repérer [plus avant encore] les ponts existants entre les carnets de terrain et le texte de Tristes tropiques, ce afin de mieux comprendre non seulement la genèse de l’ouvrage, mais également, de façon plus globale, les antécédents du structuralisme selon Lévi-Strauss ». Cela dit, le dépôt fait à la BNF comporte aussi un bref texte inédit de Lévi-Strauss, utile pour saisir sa perception des mondes indigènes découverts au Brésil. Il inclut également le très précieux journal de Dina, sa première épouse et compagne des expéditions brésiliennes jusqu’à ce qu’elle ait dû être évacuée en juillet 1938, en raison de la crise d’ophtalmie purulente qui l’avait atteinte. En fait, comme il est aussi écrit dans la même introduction, « le dépouillement de la somme des carnets de Claude et Dina Lévi-Strauss renouvelle en profondeur l’idée que l’on se fait du grand anthropologue, éminent moraliste et merveilleux styliste de notre langue. »

Le premier chapitre aborde le fonds légué sous les angles archivistiques et codicologiques. Il nous apprend plusieurs choses, d’abord à propos de l’étonnant état de conservation des documents. Le matériel collecté lors de la seconde expédition au Mato Grosso (1938-1939) dans des conditions, notamment climatiques, difficiles, fut d’abord mis en malle avec soin — avec, en particulier, l’inclusion d’un antifongique qui évita le développement de moisissures. Envoyée en France, cette malle fut stockée au musée de l’Homme, ce qui lui valut d’échapper au pillage que subit le studio de Lévi-Strauss à la charnière des années 1940-1941. Une fois récupérée par Lévi-Strauss en France libre, elle fut emportée par lui aux États-Unis, puis rapatriée en France et elle le suivit ensuite dans ses différents domiciles parisiens. L’analyse codicologique, quant à elle, donne quelques premières pistes sur la manière dont Lévi-Strauss recueillit ses données ethnographiques ou, plus exactement, anthropologiques et linguistiques, en faisant un usage qualifié d’« hétérogène » des pages des carnets et bloc-notes : une hétérogénéité qu’il faut au moins en partie mettre en rapport avec l’immensité tôt perçue de la tâche à accomplir et avec la frénésie d’écriture qui en découla, en particulier au début des rencontres avec les Nambikwara. On peut constater aussi que ces pages firent l’objet, plus tard, de relectures, ce que traduisent diverses annotations clairement surajoutées, ainsi que des prélèvements de feuillets, sélectionnés pour leur utilisation dans divers manuscrits, Tristes tropiques en tête.

Le chapitre suivant, « Les pérégrinations de Lévi-Strauss et de ses compagnons à travers le Mato-Grosso (1938-1939) », est à lire en parallèle avec l’annexe consacrée à la chronologie de l’expédition. D’un côté, il s’agissait de reconstituer un parcours géographique de plusieurs milliers de kilomètres que, d’ailleurs, Costantino Nicolizas, accompagné de Paolo Giogà, prit le soin de refaire en 2023, alors même que les paysages avaient souvent considérablement changé. De l’autre, c’est le déroulement au jour le jour de l’expédition qui devait être reconstitué, cela non sans bien des incertitudes dues en particulier à la très large absence de notation des dates par Lévi-Strauss. Si, quant à l’itinéraire, la ligne télégraphique implantée par le général Rondon entre 1907 et 1912 et suivie en gros par l’expédition fournissait une trajectoire, la liste exacte des lieux traversés et la localisation des groupes rencontrés restaient à bien établir. Dans les deux cas, c’est le recours à plusieurs sources combinées qui permit aux chercheurs de clarifier les choses : le journal de Dina Dreyfus jusqu’à son départ du terrain, puis les contacts qu’elle continua à avoir ensuite, télégraphiquement, avec Lévi-Strauss en constituent une ; le journal de Luis Castro Faria, du musée de Rio de Janeiro, qui fut adjoint au groupe contre l’avis de Lévi-Strauss, journal publié en 2001, en représente une autre. Même s’ils s’auto-désignent modestement comme les « humbles transcripteurs » des écrits d’une aventure qui allait faire de son protagoniste « un géant de la pensée », les auteurs des deux contributions ont effectué là un magnifique travail.

Les trois chapitres qui suivent traitent de ce personnage essentiel que fut Dina Dreyfus, bien plus importante que ne pourrait le laisser croire la seule brève mention qui est faite d’elle dans Tristes tropiques. Le premier des trois textes donne de la première épouse de Lévi-Strauss une courte biographie. On y apprend notamment qu’étudiante, elle travailla bénévolement au musée d’Ethnographie du Trocadéro, obtint l’agrégation de philosophie à l’âge de 23 ans, en 1934, et que les futurs époux se rencontrèrent à la section socialiste du 16e arrondissement. Au Brésil, elle fit beaucoup pour la création de la Société d’ethnographie et de folklore que soutint la municipalité de Sao Paulo. Par ailleurs, son rôle fut essentiel lors de la première expédition en 1935-1936 auprès des Bororo, puis des Caduveo : c’est elle, en effet, qui catalogua et organisa les objets recueillis dans ces deux groupes, base de l’exposition « Indiens du Mato Grosso » qui fut présentée avec succès à Paris début 1937. Dans le chapitre « Par les yeux de Dina. Ethnographie et roman dans le carnet de terrain de Dina Dreyfus », c’est sa place dans l’expédition de 1938 qui est abordée. On voit d’abord Dina tentée par l’écriture d’un roman dont le personnage principal, Inès, aurait été un double d’elle-même. Si la réputation de violence qui entourait les Nambikwara lui fit peur et qu’elle redouta, un temps, le voyage, néanmoins, à peu de jours du départ vers Utiarity, on lit sous sa plume cette déclaration catégorique : « Je n’ai qu’un désir : partir, réussir, revenir. » Le même chapitre insiste sur une autre dimension fondamentale de son expérience : Dina était la seule femme au milieu d’une communauté exclusivement masculine, ce qui explique certains aspects de sa participation – intérêt pour la place des femmes dans les groupes rencontrés, primauté accordée à une ethnographie du quotidien – mais elle fit beaucoup plus . Pourtant, au milieu du groupe, elle jouit d’un statut équivalent à celui des hommes et, dès les premiers contacts, on la voit couvrir des pages entières de son journal d’une masse de descriptions. Le troisième document est d’une autre nature : il se concentre sur un rêve « admirable » rapportée par l’intéressée. Se centrer sur ce dernier et tenter de l’interpréter — presque psychanalytiquement — pourrait passer pour un exercice périlleux, frisant même l’indiscrétion. Toutefois, ce sont des pans des personnalités respectives de Claude et de Dina Lévi-Strauss ainsi qu’un état de leurs relations à cette époque qui peuvent être ainsi entrevus et qui expliquent peut-être l’échec de leur couple. Notons encore que le journal de Dina ne disparut jamais des archives de Lévi-Strauss, ce qui explique qu’il fait partie du fonds légué.

Vient ensuite une nouvelle série de trois chapitres, proposant, cette fois, des éclairages combinés sur la façon dont la pratique anthropologique de Lévi-Strauss et sa pensée structuraliste se mirent en place. Dans le premier d’entre eux, les documents dépouillés confirment l’influence qu’eut sur lui une géographie inspirée de Vidal de La Blache mais aussi, plus près de lui, de Pierre Monbeig, de même que, mais seulement en ses débuts, un certain évolutionnisme. Pour sa part, la comparaison du chapitre de Tristes tropiques intitulé « La farce du Japim » avec le carnet de terrain Tupi 2 — rempli vers la fin de l’expédition, à un moment où Lévi-Strauss se trouvait seul, mais avec un interprète, dans un groupe tupi-kawahib non contacté — révélerait, selon Camille Riverti, les prémisses de la perspective structuraliste où, entre le groupe tupi, illustré spécialement par une longue performance chantée de son chef, et les Nambikwara, des rapports d’inversion sont envisageables. L’analyse que fait ensuite Paolo Giogà est soignée : elle porte sur le texte qui apparaît au chapitre XX de Tristes tropiques et qui traite de l’esthétique des peintures faciales, surtout féminines, des Caduveo, avec leur au moins double fonction — elles conférent en effet à la fois la dignité d’humain et une personnalité sociale — et avec leur assemblage de symétries et d’asymétrie, d’arabesques et de volutes, de motifs figuratifs et abstraits. S’il est clair que ces expressions esthétiques ont suscité très tôt l’intérêt de Lévi-Strauss, Paolo Giogà ne dit pas vraiment en quoi les carnets et blocs-notes déposés à la BNF en témoignent.

L’article de Michel de Fornel sur Lévi-Strauss et la linguistique est lumineux. Il révèle d’abord que celui-ci aurait bien voulu être autant linguiste qu’anthropologue. Certes, ce n’est pas Tristes tropiques qui permet de le dire ; en revanche, le fonds déposé à la BNF le montre clairement. On est de fait frappé par la quantité de mots nambikwara recueillis, analysés, puis postérieurement transcrits avec minutie sur des fiches ad hoc, elles-mêmes mises en listes par champs notionnels. De plus, plusieurs éléments linguistiques importants ont été découverts et notés de concert avec Dina : le fait que le Nambikwara comporte plusieurs dialectes qui doivent être classés en deux branches différentes (sans parler du sabané qui appartient à une autre branche distincte), qu’il s’agit d’une famille linguistique à la fois à tons et à accents, que les mots incluent des suffixes classificateurs ou encore qu’il existe un phénomène de nasalisation des voyelles. Malgré tout cela et en raison, explique Michel de Fornel, de la complexité phonologique de la langue et des écarts existant entre significations des mots et traductions obtenues, Lévi-Strauss a certainement eu conscience que son travail ne pouvait permettre la mise en place ni d’un dictionnaire, ni d’une grammaire élémentaire. Comme en rend compte l’annexe « Le dictionnaire nambikwara. Problèmes et méthodes », l’immense recueil de termes réalisé par Lévi-Strauss peut toutefois être aujourd’hui repris et corrigé pour constituer un dictionnaire, à paraître aux éditions Contexto. Il sera d’un grand intérêt, car il permettra en particulier de renseigner les langues concernées sous l’angle de la diachronie, soit un petit siècle au cours duquel le nombre de locuteurs s’est considérablement réduit.

En dehors du tapuscrit dit « inédit » de Lévi-Strauss (« Chez les sauvages civilisés », joliment sous-titré « Ethnographie du dimanche ») qui, rapportant l’expérience de rencontres, à l’été 1935, avec des indiens kaingang, aborde d’épineuses questions, notamment celle des régressions culturelles consécutives au contact avec le « progrès » et la civilisation occidentale, deux chapitres importants viennent clore l’ouvrage. Le premier, « Le roman évanoui ou l’ombre de Céline », évoque de façon particulièrement subtile la façon dont la rédaction de Tristes tropiques s’est substituée à celle du roman influencé par Céline que Lévi-Strauss avait rêvé d’écrire et qui, d’ailleurs, aurait porté le même titre. Quant au second, « Une pièce du dossier génétique de Tristes tropiques : le carnet vert », il montre très finement – non sans cependant quelques difficultés à le suivre pour qui ne connaît pas Tristes tropiques par cœur ou ne l’a pas sous les yeux – comment ce document peut être considéré comme la trame du volume qui, rédigé en moins de six mois, « installa le nom de Claude Lévi-Strauss au firmament de la pensée ».